Die globale Durchschnittstemperatur hat im Jahr 2024 erstmals die 1,5 °C-Marke überschritten und lag 1,6 °C über dem vorindustriellen Niveau (Copernicus Climate Change Service, 2025). Der Klimawandel mit seinen Folgen wie Hitzewellen oder Starkregenereignissen ist längst keine abstrakte Zukunftsgefahr mehr, sondern eine reale Herausforderung, die bereits heute erhebliche gesundheitliche und wirtschaftliche Schäden verursacht. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, ist im Bundes-Klimaschutzgesetz Klimaneutralität bis 2045 festgelegt (ein gesetzlich festgelegtes Etappenziel ist dabei 65 Prozent weniger CO₂ bis 2030 gegenüber 1990). Auch die neue Regierung aus CDU und SPD bekennt sich zu diesem Ziel.

Klimaneutralität zur Wahrung der Lebensgrundlagen und Sicherung von Wertschöpfung und Wohlergehen kann eine gemeinsame Errungenschaft und ein historischer Meilenstein sein, wenn alle gesellschaftlichen Kräfte an einem Strang ziehen: von Politik und Zivilgesellschaft über Wissenschaft bis hin zur Wirtschaft. Unternehmen kommt dabei eine Schlüsselrolle zu: Sie tragen maßgeblich zu Emissionen bei, sind aber auch besonders betroffen von klimabedingten Risiken – und verfügen zugleich über ehebliche Gestaltungskraft für erfolgreichen Klimaschutz und eine wirksame Klimaanpassung.

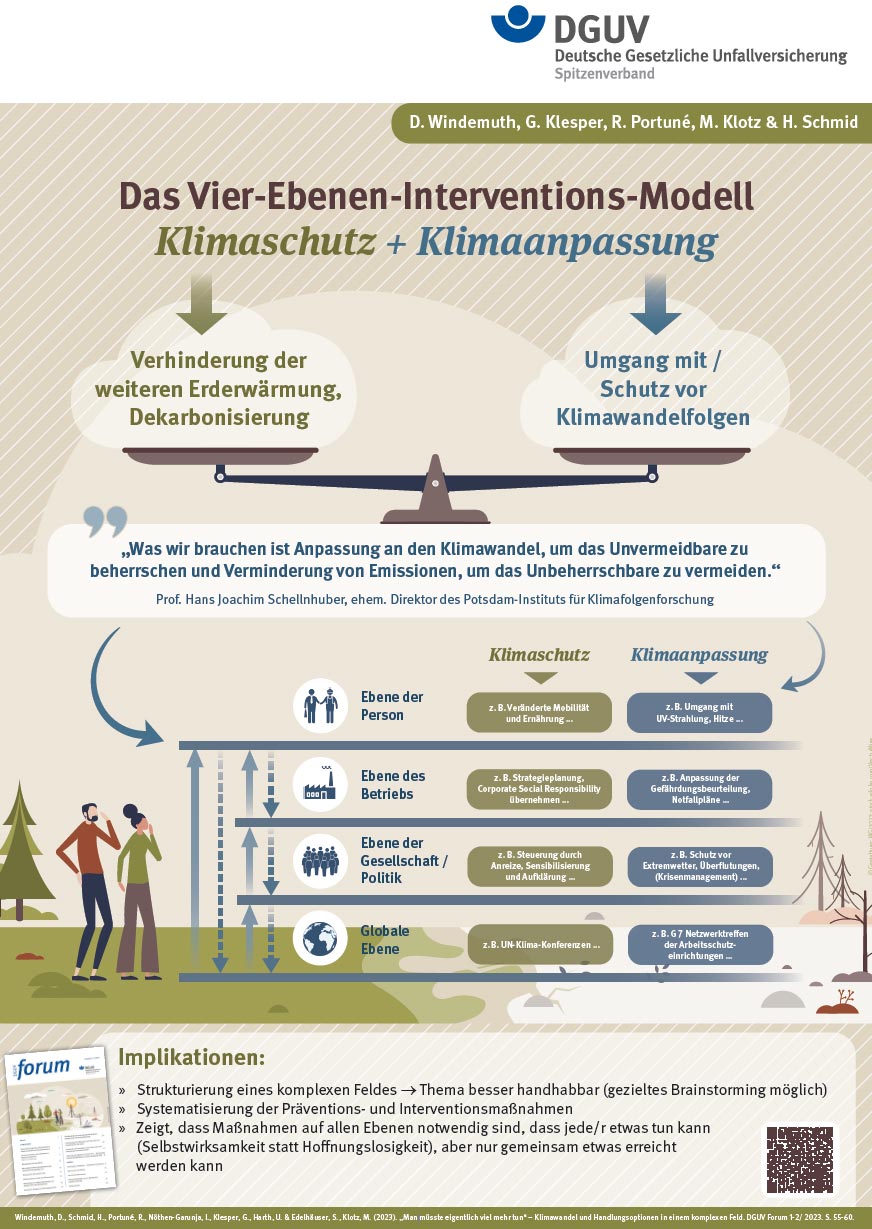

Ein integriertes Verständnis von Klimaschutz und Anpassung vermittelt das Vier-Ebenen-Interventionsmodell der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (siehe Abbildung 1): Klimaschutz und Klimaanpassung bilden gemeinsam die Grundlage einer zukunftsfähigen Unternehmensstrategie. Erst im Zusammenspiel beider Ansätze entsteht echte Resilienz.